|

輪編みの編み方徹底図解 |

|

| 棒針を使った輪編み技法の図解です。歴史的輪編み技法の解説もあります。 |

|

3.3「休み針」のさばき方

編み始め

|  |  |

| 最初は中指と薬指の間 | 次は薬指と小指の間 | 最後は小指の外 |

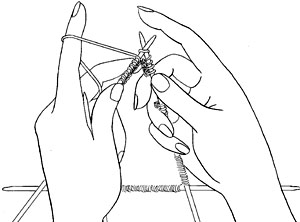

最初は親指と中指で挟みますが、編地が手の平にたまって編みにくくなったら、徐々に中指と薬指の間・薬指と小指の間・小指の外へと「休み針」を追い出していきます。実際にはこのように順序良く動かしていかなくてもかまいせん。とくにアメリカ式で右手に糸を掛けている場合は、薬指と小指の間で「休み針」挟むと、糸の絞めが緩みますので、ぎりぎりまで粘っていきなり小指の外にだしても構いません。

|  |

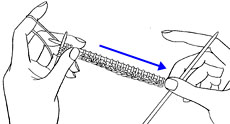

| 右手で編目を伸ばす | 持ち直したら針を立てる |

小指の外に出しても編めなくなった場合は、右手の編み針を左手の指で持ち、右手で編地をしごいて伸ばします。そのあとで、「休み針」を完全に手の下に移動させます。こうすると今まで右手が保持していた「休み針」が宙に浮きますので、金属針などを使っている場合は「休み針」が編地から抜ける恐れがあります。そのため、右手を時計回りに回して、放した「休み針」を水平になるようにします。

編み終わり

|  |

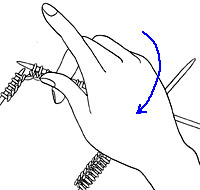

| 左手の「休み針」の持ち方 | 右針を上に向けた構え |

左手側も右手と同様の方法で「休み針」を持ちますが、フランス式の場合は左手に糸が掛かっていますので、あまり指の握りを動かすことが難しいので、指の間を移動させないで、粘ります(上図左)。右手の「休み針」を放している場合は図のように右針を上下方向に立てて、「休み針」を水平近くに保ちます(上図右)。この構えのほうが、左手が「休み針」を持っていても回転させやすいという利点もあります。特に裏編みが編みやすくなります。

|

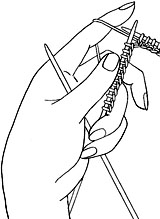

| 最後の目を裏編みで編む |

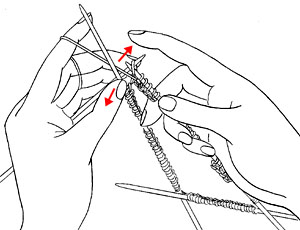

ゴム編みの場合、最後で裏目になるのですが、左の「編み針」上の目が最後の1・2目になると、手前の「休み針」が邪魔になって裏編みがとても編みにくい場合があります。そのときは、図のように親指と中指で目の間を少し広げて、その状態で裏編みを編みます(上図)。

前へ 目次 次へ

|