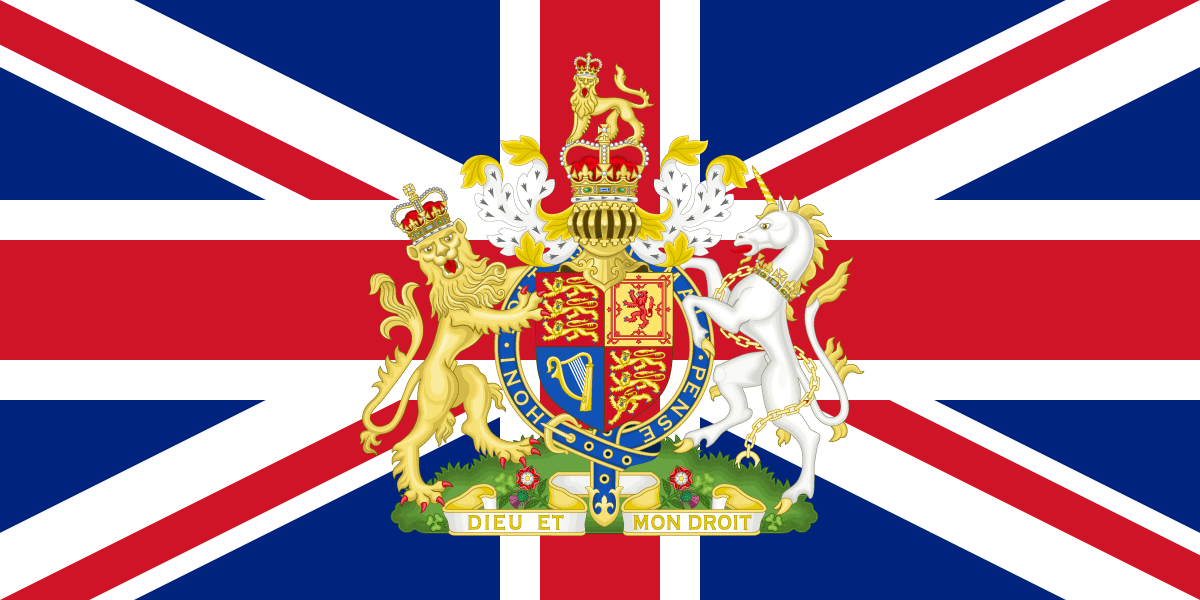

イギリス国旗: By Original flag by Acts of Union 1800SVG recreation by User:Zscout370

英国王紋章: By Sodacan – CC 表示-継承 3.0,

伝説: 家紋のような模様がある

ガーンジーセーターの模様は家ごとに違っていて、それが祖母から母、母から娘へと代々伝わっていくという伝説がある。つまり、ガーンジーセーターの模様はまるで家紋のごとく伝統的な由緒正しき模様なのだ!という伝説である。

この伝説は聞く側にもなるほどと思わせ、またそう思われる家族側にも不利な点はない。辺境のフィッシャーマンの家庭にまるで貴族階級の紋章のようなものが存在するという話だから、まさしくWin-Win の関係である。だからおそらく、現在この伝説をわざわざ否定するイギリス人はほとんどいないだろう。しかし、当事者の証言が100%正しいとは限らないのが世の常だ。

ガーンジーの模様が家庭ごとにかなり違っていた地方はあるようだ。しかし、それが紋章のように固定していたのか、そしてどれほど由緒正しいものだったのか、かなり疑わしい。学問まで存在する紋章と比較できるほどの歴史があるとはとうてい思えない。

女系社会だったらよかったのに!

まず、ガーンジーセーターの編み手は基本的に女性である。ここが、この伝説最大のウィークポイントだ。もしイギリスが女系社会であれば、この話は成立したかもしれない。祖母ー母ー娘のラインが家族単位と一致するからだ。ところが、イギリスは古代日本のような入り婿社会ではなく、ガチガチの父系社会だ。日本人ではピンとこないのだが、不動産や爵位が男子ひとりにしか相続できない「限嗣相続」なる法律があって、それで色々と大変なことになるらしい。英文学を読むと、よくこのことが問題を引き起こしているし、現代のテレビドラマ「ダウントン・アビー」は「限嗣相続」によって大変な事件が起こる、という物語だ。もちろん家紋も相続対象だろう。

父系社会の場合、母が娘にガーンジー模様を伝えても、娘は実家にとどまらず、夫の家に嫁に行く。さあ、娘に一子相伝されたガーンジー模様の運命やいかに!もしかして、フィッシャーマンの家にはもれなくNHKの朝ドラ「ごちそうさん」のキムラ緑子のような「いけず」な小姑がいて「うちにはうちのガーンジー模様がおま!あんたの実家の模様など捨てなはれ!」と、棒針を叩き折り、家紋ならぬ、家ガーンジー模様をかたくなに守ろうとするのだろうか?

ユニオン・ガーンジー

いやいや、イギリスはそんなどこかの野蛮で封建的な国ではない。陪審員制度を生んだ民主主義国家だ!ここは両家が一堂に会し、「新郎のガーンジー模様は+、新婦の模様は×、したがって新しいガーンジー模様は、米が妥当と思うが、皆の意見は?!」「異議なし!」「異議なし!」というような手続きで、「ユニオン・ガーンジー」が制定されたのだ。・・・・ってもちろん全部作り話だけど、10年後くらいにネットの記事を読んでいたら、いつのまにか事実として広まっていたらまずいなぁ。本当に、このレベルのインチキ話でも信じる人は信じる。

嫁は自分の模様を編んでいた

実際は、伝統的ガーンジー模様ハンターが、漁村を巡っていると、スコットランド中部にこつぜんとコーンウォール特有の模様が出現して、新発見か!と思ってさらに追跡すると、じつは編んだ嫁がコーンウォール出身だった、という身も蓋もないオチになったりする。つまりガーンジーの模様は、必ずしも家系に添い遂げるわけではないのだ。

似ても不思議はない

もちろん、模様の地域性があるわけだから、家ごとにも特徴的な模様があったかもしれない。しかし、それが家紋のようにしゃちほこばった堅苦しいものだった可能性はほとんどないだろう。例えば親子はよく似た字を書くことがあるが、それは単に子供が親の字を手本にしたからで「家系の書体」を守ろうとしたからではない。母と娘が似たようなガーンジー模様を編んでも、なんの不思議もないが、いつの間にか、その模様が「Xさんちの模様」と呼ばれるかもしれない。しかし数世代を経る間には、結婚で自然にシャッフルされて変化していくだろう。

個性と歴史は別

英語でも2〜3代しか使われなかった図柄は「紋章(Coat of arms)」と呼ばれる資格はない。例えば、封蝋に押す印章に個性的な模様があっても、あくまでも「シール」である。日本でも家族どころか個人ごとに自分の「ハンコ」を持っているだろう。つまり、「ハンコ」には個別性がある。だからといって、その「ハンコ」にものすごい由来があるとは限らない。よくても、近所の印章店に彫らせたくらいで、へたをすれば100均で買ったものかもしれない。つまり家庭ごとに個別性があっても、それに歴史があるとは限らない。

歴史の証明はまずできない

ところが、歴史の証明は実に困難だ。たとえば、ある家族が、うちのガーンジー模様はヘンリー八世の頃からこの模様だった、と主張したとしよう。もちろん、当時の人はみんな死んでいる訳だから、誰ひとり否定も肯定もできない。生き証人がいるのは2代程度で、それ以上の歴史があることを証明したいなら、文書の証拠が必要だ。自称200歳という人間がいても、出生記録がなければギネスブックに長寿世界記録として載ることはないのと同じだ。しかし、ガーンジー模様にそんなものがあるわけがない。

伝説と社交辞令

とはいえ、もしも、ある家族がそういう歴史を信じていたとしても、近所中の人間がよってたかって「ウソを言うな!ソースを出せ!」とは言わないだろう。「へえ、すごいですね」くらいのあいづちを打つのが大人の対応だ。この伝説を否定するイギリス人はまずいないと、最初に断ったのは、そういう事情である。これは普通「社交辞令」というのだが、地球を半周する間にそれが「歴史的事実」になったりする事例は、繰り返し書いた。「空気をよめ」ということなら、日本人としても、これくらいの伝説は大人として許容できそうだが、本気で主張されると、サンタクロースは実際にフィンランドにいるんだぞ、と言われたような気になる。

つまり、家族ごとのガーンジー模様を「紋章」とまで呼ぶのは、話の盛りすぎで、せいぜい、個性ないしは特色、程度だ。ガーンジーセーターは、全体としての地域色・バリエーションは特筆に値するのだが、それを各家庭にまで厳密に細分化し「家紋」とまではできないだろう。