ガーンジーセーターの暖かさ

19世紀末〜20世紀初頭にガーンジーセーターを着ているフィッシャーマンの写真は、写真館で撮られたものが多いが、戸外のフィッシャーマンを撮影した写真もある。ガーンジーセーターだけを着て、笑顔を向けている男たちを見ると、全然寒そうにしていない。屋外でも、セーター一枚でいいのだから、ガーンジーセーターって本当に暖かいセーターなんだろう、日本人ならそう思うかもしれない。

だがそれは亜熱帯地方にもかかわらず、寒暖の差が厳しく、季節ごとにタンスの中身を入れ替えている、悲運な極東人の勘違いである。東京に住んでいれば、普通は夏にウールのセーターの出番はない。だから、セーターを着た人物が写った写真を見れば、自然に寒い季節を連想する。歳時記でもセーターの季語は当然「三冬」だ。古い写真を整理していて、セーターを着た若き日の自分と再会すれば、冬の思い出がよみがえるかもしれない。

しかし、イギリスは夏でもウールのジャケットを着て、ネクタイを締めるのが正装、という国である。そんな文化を受け入れたせいで、最高気温が40度を越える真夏に背広を着て、熱中症の危険と戦っているニッポンのサラリーマンがいることは、あえて語るまでもない。

年中セーター

もうおわかりだろう。イギリスのフィッシャーマンは年中ガーンジーセーターを着ていて、セーター一枚でゆうゆうと戸外にいる姿が撮影されたのは、暖かい季節だということだ。まさかと思う人もいるかもしれないので、ここから少々面倒な説明をするが、ざっと読み飛ばしてもらってもいい。

イギリスの太陽高度

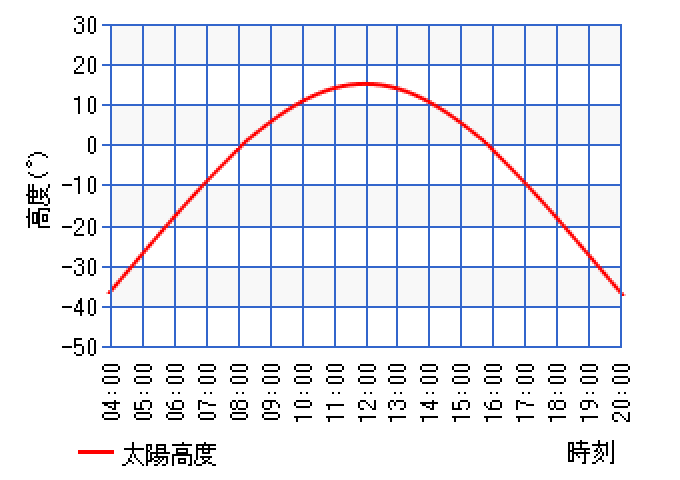

イギリスは緯度が高いので、冬は非常に太陽高度が低い。ロンドンの冬至日は、下のグラフのように、南中時で15度程度。真昼でも、人影はその人の身長の3.7倍の長さがある。午前10時と午後2時では5.6倍で、身長150センチの人の影は8.4メートル。日本の夕暮れのような長い影が落ちていることになる。春分の日の12時でも40度で、影の方が2割ほど長い。

一方、東京での冬至は約30度でロンドンの倍、春分の日は約54度で、影は高さの72%しかなくなる。ロンドンが同じ高度になるのは5月だ。イギリスで屋外撮影した場合、もし季節が冬に近いのなら日本とは比較にならない長い影が写ることがわかるだろう。この予備知識で見れば、ガーンジーセーターを着た男たちが写っている下の写真は、冬以外の季節に撮影されたことがわかる。

スコットランドでも

屋外で撮影された写真が少ないうえ、イギリスは曇天が多いせいか、あるいは古いカメラの性能のせいか、くっきり陰が写っている写真は少ない。その上、撮影場所と日時までわかるとなれば、ますます限られる。しかし、撮影地と時期がはっきりしている写真を見つけた。それは、エジンバラのすぐ東にあるフィッシェロウという場所で撮影されたものだ。ここでは、毎年9月最初の金曜日、漁期の終わりと次の大漁を記念するために、”The Fishermen’s Walk”というパレードを行う。つまり、このパレードの写真が撮影されるのは、9月1日〜7日に限られる。日本なら残暑厳しいというか、真夏に近い暑さを味わっている頃だ。まさか9月第1週を冬と表現する人はいないだろう。写真のフィッシャーマンたちは、みんな自慢のガーンジーセーターを着込んで行進している。これが、日本では夏と呼びたい時期でもイギリス(スコットランドだが)のフィッシャーマンがガーンジーセーターを着ていた証拠写真である。

まあ、エジンバラでは、8月でも平均最高気温が18.5度しかないのだから、年中ウールのセーターが手放せなくても別に不思議な話ではない。これほどはっきりした証拠は少ないが、ガーンジーセーターだけを着て手袋をしている写真をほとんど目にしない、ということから、多くの場合、撮影されたのは冬ではなかっただろうと判断できる。

保温性ほどほど、動きやすさ重視

つまり、戸外でガーンジーセーター一枚でいるのは、ガーンジーセーターが神秘的なまでに暖かいセーターだったからではなく、気候がよかったからに過ぎない。日本で半袖に衣替えをする季節になっても、イギリスではウールのセーターでいられる。こういう着方をする場合は、高すぎる保温性は逆に困るのだ。

ガーンジーセーターの写真をよく見れば、けっこう薄くできていることがわかるだろう。出所不明の伝説を脇に置いて、単純な物理の法則に照らせば、同じ素材なら断熱性は生地の厚みに比例する。つまり、ガーンジーセーターの断熱性は、同じ厚みのウールジャケット程度だ。だからこそ年中着ていられるわけだ。フィッシャーマンがガーンジーセーターを着るのは、もちろん保温性もあるが、伸縮性のあるニットの動きやすさ、という機能性が重要なのだ。

真冬はどうする?

では、冬のフィッシャーマンのいでたちは?とみたのり子氏の「海の男たちのセーター」に掲載されている、スコテッシュ・フィッシャリーズ・ミュージアムのマネキンの姿を見れば想像がつく。こんな服装が必要な漁に、伝説を信じてガーンジーセーター一枚で出れば、まず間違いなく死ぬ。

この姿は現在の日本の冬の漁師と比べて、それほど大きな違いはないはずだ。冬の漁に出るには、やはりかなりの重装備が必要となる。ガーンジーセーターの果たす役割は、あくまでもその一部でしかないのだが、ほかのアウトフィットはローカル色に乏しく、ロマンがないので無視され、昔のイギリスのフィッシャーマンは、 真冬でもセーター一枚だけでいる、みたいな可哀想なイメージと驚異の保温力の伝説が送り出されることになった。もちろん、それは勝手な誤解なのだが、そう誤解させようとした人間もいたような気もする。